|

|

|

1. ACTUALIDAD.

Los movimientos migratorios a países desarrollados han aumentado en los últimos

años y España se ha convertido en un país receptor de una población con dificultades

para sobrevivir en su país de origen. Según el Instituto Nacional de Estadística,

en enero de 2005 la población inmigrante residente en España ya constituía

un 8,5% del total, con una población menor de 16 años de un 15%. Situaciones

como la cercanía geográfica de África, los vínculos culturales con Latinoamérica,

la apertura de las fronteras de Europa y las adopciones internacionales

hacen que la población inmigrante infantil esté compuesta por un grupo muy heterogéneo

de niños con características muy diferentes. Suelen proceder, por orden

de frecuencia, de los países del Este de Europa; en segundo lugar de África, fundamentalmente

de Marruecos y Argelia y del África Subsahariana y en tercer lugar

de América Latina (Ecuador, Perú, Cuba, Colombia y República Dominicana).

Las condiciones sociales y económicas de los inmigrantes y determinadas circunstancias

culturales determinan que los niños padezcan frecuentes déficits nutricionales

(hipovitaminosis D y ferropenias) y enfermedades ya erradicadas en nuestro

país con las que el pediatra tiene que enfrentarse de nuevo. No obstante, hay

que conocer que la inmigración no supone ningún riesgo grave para la salud pública del país de acogida; los niños inmigrantes suelen tener problemas de salud parecidos

a los de la población receptora, con una mínima prevalencia de patologías

infecciosas. Sin embargo, los que están en situación irregular pueden tener condiciones

higiénico-sanitarias inadecuadas que aumentan el riesgo de malnutrición y

otras enfermedades. La gran mayoría de niños desnutridos menores de 5 años viven en África Subsahariana y oriental, Asia meridional y el Pacífico. En el Norte de África

y América, de donde procede la mayoría de nuestra población inmigrante, es

menos frecuente la desnutrición, por lo que, en principio, deberían existir pocos

casos de desnutrición grave en nuestras consultas. De hecho, en un estudio realizado

en España sobre adolescentes inmigrantes procedentes del norte de África sólo

se evidenció un grado leve de desnutrición aguda en el 12,5% de ellos, sin observar

diferencias significativas con los niños españoles en las medidas antropométricas.

2. ATENCIÓN DEL NIÑO INMIGRANTE. GENERALIDADES.

En la atención al niño inmigrante hay que valorar en todo momento su procedencia

de otra cultura, con un idioma que en muchas ocasiones dificulta la comunicación, y otros aspectos como las costumbres gastronómicas, la estructura

familiar y social y las creencias populares y remedios tradicionales que pueden

dificultar la valoración pediátrica y, concretamente, la nutricional. Los inmigrantes procedentes de Asia, concretamente de China y Pakistán, generalmente

conforman familias de adopción o completas, mientras que los inmigrantes de África, Latinoamérica o Europa del Este son niños adoptados o de familias incompletas.

Por tanto, esta población infantil hay que subdividirla en distintos grupos,

en función de su situación en el proceso de inmigración.

2.1. Adopción.

Actualmente, las dos fuentes principales de niños extranjeros en adopción

son China y Rusia, aunque Corea también ha sido hasta hace pocos años uno de

los principales países para la adopción internacional. La información médica contenida

en el expediente de un niño adoptado procedente de estos países, incluido

el registro vacunal, nunca merece una confianza absoluta, ya que en ocasiones puede

estar falseada con objeto de facilitar la adopción. Muchos de estos niños han

estado durante mucho tiempo en centros de acogida. Ello hace que precisen una

atención especial y necesiten ser evaluados en su totalidad durante las primeras

semanas tras su llegada al país de adopción. Posteriormente, el pediatra debe realizar

un seguimiento algo más estricto, sobre todo en los primeros meses para

descartar la aparición de patología y/o recuperar la salud lo antes posible, fundamentalmente

actuando sobre la nutrición. Si los problemas médicos se tratan con

rapidez estos niños tienen todo el potencial para llevar una vida feliz y saludable.

2.2.

Acogida.

Generalmente son niños que acuden a nuestro país durante una temporada

con familias de acogida. Suelen provenir del campo de refugiados del Sahara o

de países del Este en los que la contaminación nuclear mantenida supone un riesgo

para la salud. Suelen presentar patología ortopédica, oftalmológica, cardíaca,

malformaciones, infecciones crónicas o malnutrición. Durante su estancia, las familias

muestran interés por mejorar su estado nutricional y, en general, su salud.

Otra situación similar aparece en niños que inmigran solos o con sus madres, normalmente

desde África en patera o desde otros países, en una situación económica

desesperada que conlleva el ingreso en un centro de acogida a su llegada

al país receptor. En estos hay que prestar una mayor atención a la posible existencia

de enfermedades carenciales.

2.3. Niño que inmigra con su familia.

Las familias africanas que inmigran suelen presentar malnutrición por la difícil

situación económica y los sistemas de salud de los que proceden. Las familias de otras procedencias, como las latinoamericanas o las chinas, suelen llegar con un

estado nutricional adecuado, aunque hay que estar alerta a déficits por desequilibrios

en la alimentación. En muchos casos, la familia la componen la madre y los

hijos y éstas se encuentran solas para mantener y educar a sus hijos sin contar con

la ayuda de sus familiares que las aconsejen en hábitos nutricionales saludables.

Además, los niños pueden pasar mucho tiempo solos, por lo que no se habitúan

a una dieta no recomendable basada en comida rápida rica en grasa y azúcares.

En la atención al niño inmigrante, el pediatra se encuentra con dificultades

que debe solventar para adquirir la confianza con el paciente o su familia. En primer

lugar, hay que tener en cuenta la falta de formación respecto a normas higiénicopreventivas

de salud y hábitos de alimentación saludables en la familia inmigrante

y la falta de formación del pediatra en enfermedades importadas o erradicadas en

nuestro país. Existe un estudio sobre niños ecuatorianos en el que se observó que

el 82% de las madres carecían de conocimientos básicos sobre la alimentación del

niño y sus necesidades, con una dieta abundante, pero muy poco variada tras el destete.

También puede añadirse la dificultad para la comunicación en caso de idiomas

diferentes, con malentendidos en cuanto a las normas de alimentación, administración

o tomas de biberones. Las diferencias culturales también hacen que la concepción

de salud y enfermedad, así como los hábitos de alimentación sean diferentes

y en ocasiones incomprensibles para el pediatra. En estos casos habrá que tratar

de ser tolerante y mantener los hábitos que sean saludables tratando de eliminar

pacientemente aquellos hábitos muy arraigados, pero no convenientes para la salud.

Por otra parte, se sabe que la mortalidad en personas de origen extranjero

suele ser por causas externas, lo que indica la precariedad en su vida y trabajo. La

inestabilidad laboral de los padres hace que no acudan usualmente a las visitas

programadas o que incluso cambien habitualmente de médico, aumentando aún

más su desconfianza, por lo que habrá que dedicar un tiempo extra en cada

visita e intervenciones de apoyo mediante servicios sociales para asegurar la

prevención de la salud y la nutrición, asegurando una integración entre ambas

culturas. No obstante, la atención médica que reciben los inmigrantes actualmente

durante su estancia parece que es eficaz. En un estudio de Montoya Sáez

y cols. (2001) sobre los hábitos alimentarios de inmigrantes marroquíes se observa

una dieta más variada y equilibrada en los de mayor edad, los que viven en

familia y en aquellos que llevan más tiempo en España.

3. VALORACIÓN NUTRICIONAL Y MEJORA DE LA SALUD.

3.1. Anamnesis.

En la evaluación del estado nutricional y la alimentación del niño inmigrante

es fundamental obtener datos de la situación previa. Entre los antecedentes familiares hay que preguntar por enfermedades genéticas, consanguinidad, anemias

hemolíticas, alergias o intolerancias a alimentos (déficit de lactasa). Entre los antecedentes

personales hay que valorar cómo ha sido la gestación y alimentación

materna con o sin suplementos o medicamentos, el tipo de lactancia, la introducción

de alimentación complementaria y cómo es la alimentación actual, así

como alergias o intolerancias a alimentos. También es importante conocer el país

de origen y sus costumbres gastronómicas, la ruta migratoria de viaje y las condiciones

de éste. Se debe preguntar por el tiempo de estancia en el país receptor

para valorar si la situación actual está relacionada con su procedencia. Cuando

la llegada es reciente hay que valorar cuál ha sido la situación y la alimentación

durante su ruta migratoria, e investigar el consumo de alimentos crudos (leche no

pasteurizada) o en malas condiciones de conservación. Además, es necesario conocer

la integración social del niño y su familia y sus condiciones socioeconómicas

en el país que los acoge. Entre las familias de inmigrantes suele haber hábitos

alimentarios inadecuados que hay que detectar y corregir desde las consultas de

Atención Primaria. Entre las distintas culturas, la lactancia materna sigue siendo la

principal fuente de alimento del lactante. Posteriormente, debido a hábitos arraigados

del país de origen y la escasez de medios, se puede afectar la nutrición de

los niños, estando basada en lácteos y farináceos y siendo pobre en proteínas. Para

contrarrestar esta situación, las madres suelen administrar suplementos vitamínicos

o minerales (a veces sal) de uso común en su medio. A estos hábitos se suman

el desconocimiento sobre las necesidades dietéticas y las infecciones de repetición.

3.2. Estado nutricional.

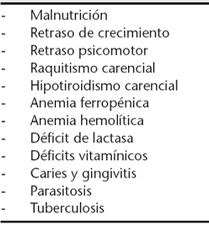

Muchos niños procedentes de países en vías de desarrollo pueden mostrar

retraso de crecimiento por déficit nutricional. Es frecuente encontrar signos

derivados de la carencia de proteínas y/o vitaminas. Sin embargo, la mejora en la

alimentación puede permitir alcanzar la normalidad (Tabla I).

3.2.1. Somatometría.

Actualmente es fácil el acceso a información particular respecto a cada población,

por lo que distintos autores aconsejan utilizar gráficas de crecimiento propias

de cada población o adaptadas. No obstante, en la práctica se suelen utilizar

las gráficas del país al que llegan o las gráficas de la Organización Mundial de

la Salud (OMS), que son las más usadas en los países que no tienen propias, como

en los que se encuentran en vías de desarrollo. La propia OMS recomienda incluir

a los niños en las gráficas de crecimiento de cada país receptor, valorando la velocidad

de crecimiento, que es el parámetro más útil para evaluar el estado de salud

y la efectividad de las recomendaciones médicas (dietéticas u otras). Por tanto,

es más importante el seguimiento que los percentiles de las curvas en momentos

puntuales. Cada paciente debe valorarse en su contexto y durante un tiempo prudente

antes de remitir al paciente a una unidad especializada.

Algunos autores consideran la relación peso/talla fundamental para la valoración

nutricional. Aquellos niños que se encuentran por debajo del 70% del estándar

de referencia peso/talla, presentan un estado de desnutrición grave, mientras

que los que se encuentran entre el 70-80% están moderadamente desnutridos.

En caso de niños adoptados en los que se desconozca la edad, la mejor alternativa

es la relación perímetro braquial/talla, teniendo en cuenta que los niños bien

nutridos tienen un perímetro braquial casi constante (aproximadamente 16

cm) entre los 1-5 años, y los desnutridos tienen un perímetro braquial más pequeño

(unos 12 cm). Si hay dudas sobre la edad cronológica se puede recurrir a la

edad ósea, realizando una radiografía de mano y muñeca izquierdas, y establecer

el grado de desarrollo psicomotor, edad dental (obtenida por el dentista) y/o

la madurez social valorada por un psicopedagogo.

Es necesario realizar una exploración exhaustiva por órganos y aparatos que

permitirá descubrir algunos signos de malnutrición o hábitos de alimentación malos

(piel y mucosas, dentición, cardiorrespiratorio, neurológico). En la evaluación del

estado nutricional es conveniente tener en cuenta las intolerancias alimentarias,

que en muchas ocasiones son secundarias a parasitaciones intestinales. Un soplo

cardíaco o una hepatoesplenomegalia pueden desenmascarar una anemia. Hay

que buscar edemas en los miembros inferiores, existencia de ceguera nocturna

(uno de los primeros síntomas del déficit de vitamina A) o buscar signos clínicos

de otras deficiencias de vitaminas (pelagra, escorbuto, raquitismo, beri-beri).

3.2.2. Pruebas complementarias.

Los exámenes complementarios deben individualizarse en cada caso en

función del país de origen y la situación de llegada (adopción, inmigración de toda la familia o acogida). De forma general, para evaluar el estado nutricional

y descartar causas de enfermedad crónica que puedan afectarlo sería conveniente

realizar: hemograma con reticulocitos para descartar anemias, hemoglobinopatías

o eosinofilia. La anemia ferropénica es muy frecuente en niños mayores de

seis meses lactados exclusivamente al pecho. La detección de eosinofilia periférica

alerta sobre una infestación por parásitos pluricelulares (helmintos, cestodos

y trematodos) que son causa frecuente de retraso ponderoestatural crónico

en estas poblaciones. También debe realizarse una bioquímica general cuando

exista una sospecha de déficit nutricional o retraso ponderal; este análisis es básico

para descartar una ferropenia o un raquitismo carencial. Muchos de los lactantes

llegan sin haberse realizado las pruebas metabólicas que se hacen de forma

rutinaria en los países desarrollados. Por lo tanto, se debe tener en cuenta el

hipotiroidismo congénito y solicitar estudio tiroideo en todos los menores de 12

meses. Los análisis de orina sirven para descartar infecciones crónicas. Así, si se

detecta hematuria hay que descartar parasitosis por Schistosoma haematobium.

El estudio de parásitos y huevos en heces ha de individualizarse en los pacientes

procedentes de zonas de alto riesgo y valorarlo siempre en una situación de

desnutrición o epigastralgia. La intradermorreacción de Mantoux sólo se realizará

en niños con factores de riesgo o con malnutrición. En estos últimos se debe

repetir a los 3-6 meses por la posibilidad de un falso negativo por falta de reacción

dérmica.

La serología del virus de la hepatitis B se debe realizar de forma sistemática.

Otras, como la determinación del VHA o VHC, se solicitarán sólo en los pacientes

procedentes de zonas endémicas con clínica compatible o retraso ponderoestatural.

La serología del VIH se debe solicitar en niños provenientes del África subsahariana,

del Sudeste asiático y Europa del Este y en todos los casos de adopción

internacional.

3.2.3. Evaluación de los hábitos alimentarios.

En la visita pediátrica hay que dedicar especial atención a la encuesta alimentaria,

para conocer el tipo de alimentos que consume el niño inmigrante en

función de la edad y la forma de preparación de estos. Generalmente, la mayoría

de los lactantes permanecen alimentados al pecho hasta el año de vida, y el pediatra

debe hacer constar a la madre su acuerdo con este hábito. Posteriormente, la

dieta del lactante se basa con frecuencia en alimentos líquidos (caldos, agua de

manzana o infusiones) con una introducción tardía de alimentos sólidos y lácteos.

Por ello, el pediatra debe indagar si persiste la exclusividad de la lactancia materna

a partir de los 6 meses e introducir de forma programada y progresiva otros alimentos,

aportando información escrita a la familia para evitar equivocaciones o la

introducción precoz de determinados alimentos como el huevo o el pescado.

En el niño escolar se debe insistir en eliminar hábitos no saludables como el

abuso de bebidas azucaradas e hidratos de carbono o el bajo consumo de frutas

y verduras para modificar un posible desequilibrio nutricional que ocasione avitaminosis

o anemia, y en otros casos, sobrepeso y obesidad.

Además, existen hábitos particulares que el pediatra debe conocer para adaptar

las comidas y costumbres al nuevo país. Este cambio es necesario fundamentalmente

en el niño que inmigra con su familia. En la mayoría se debe reducir

el consumo de arroz y de alimentos fritos y evitar el picante. Pueden incluir

ingredientes más saludables como el aceite de oliva en su comida típica y diversificar

su dieta aumentando el consumo de proteína de alta calidad que se encuentra

en pescados y carnes, mantener el consumo de legumbres y platos hervidos

y continuar consumiendo zumos naturales, fruta y verdura. También hay que preguntar

por tratamientos o prácticas tradicionales, que si son inocuas el pediatra

debe respetar permitiendo su utilización y aprovechando así la inclusión de consejos

y pautas médicas.

3.2.4. Enfermedades relacionadas con el estado nutricional del niño inmigrante.

En el niño inmigrante es fundamental la relación entre la nutrición y la aparición

de otras enfermedades. Con mucha frecuencia, a su llegada se diagnostican

de enfermedades infecciosas crónicas, como las parasitosis o la tuberculosis.

Los parásitos intestinales son endémicos de países tropicales y subtropicales y raramente

ocurren en climas templados, pero son importantes los casos importados

en inmigrantes procedentes de Sudamérica y Centroamérica, donde la prevalencia

se encuentra entre el 20-60%. Sólo el 11% de inmigrantes con estudio

de parásitos en heces positivo presenta sintomatología, que con frecuencia suele

ser epigastralgia o pérdida de peso, incluso con aumento de apetito. Está

protocolizado el tratamiento en pacientes procedentes de zonas de riesgo que

tengan una estancia menor a un año en el país receptor. Así, la prevalencia de

parásitos en inmigrantes disminuye con el tiempo de estancia en los países de

destino.

En esta población también hay que tener en cuenta otras enfermedades prevalentes

en el país de origen, algunas de ellas relacionadas con la ingesta de determinados

nutrientes. Entre ellas, destacan las anemias hemolíticas, como el déficit

de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa (G6PDH), que se puede desencadenar

tras la administración de fármacos, ingesta de habas o tras infecciones y hemoglobinopatías,

muy frecuentes en el África tropical. La hemoglobinopatía S se

manifiesta como una anemia crónica con crisis agudas de dolor óseo e infecciones.

En estos tipos de anemias hay que recordar que no se debe dar hierro. Además,

el déficit de lactasa afecta a más del 80% de los nativos australianos y también

es frecuente en americanos, en el África tropical y Este y Sudeste de Asia.

También aparecen enfermedades por ausencia de medicina preventiva previa

en niños de cualquier procedencia. Los niños que presentan raquitismo y desnutrición

pueden tener dañada la dentición primaria. Los dientes de leche que ya

existen pueden presentar daños en el esmalte y caries a causa del contacto con

alimentos azucarados o por un déficit nutricional. Además, una alimentación inadecuada

puede retardar la aparición de los dientes. De hecho, cuando los niños

reciben las calorías y micronutrientes necesarios suelen aparecer todos los dientes

a la vez. También son muy frecuentes las enfermedades dérmicas probablemente

como consecuencia de una alimentación inadecuada y otros factores

que impiden la renovación natural de las células cutáneas. Los niños a menudo

presentan una piel rojiza, seca y descamada. La deficiencia de micronutrientes

como el zinc o la exposición a productos alimentarios que son alergénicos también

pueden contribuir a una mala salud de la piel. La alimentación previa en sus

países de origen también va a condicionar la aparición de otras patologías como

retraso en el desarrollo psicomotor, raquitismo, hipotiroidismo, avitaminosis, intoxicaciones

por metales pesados o exposición a radiaciones y también afectarán al

estado nutricional del niño inmigrante.

4. PARTICULARIDADES DE LOS PAÍSES DE ORIGEN.

La procedencia del niño inmigrante es fundamental para evaluar su estado

de salud y nutricional. Según su situación particular y el país de origen, el pediatra

debe individualizar el estudio.

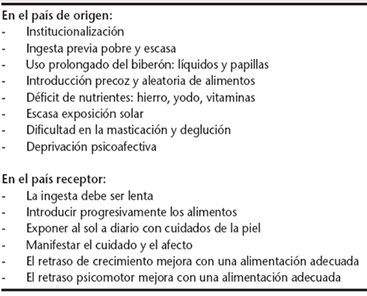

4.1. Europa del Este y Asia (China, Rusia y países del Este Asiático).

En este apartado se va a dedicar una especial atención a los niños procedentes

de China, aunque en general, y sobre todo con respecto a los niños adoptados,

las características son extrapolables a los países del Este y Rusia (Tabla II).

Los niños procedentes de China no suelen presentar grandes problemas médicos

y cuando aparecen se pueden resolver con cierta facilidad. Es imprescindible

recordar que muchos de los problemas de salud de los niños adoptados en

China son similares a los de niños que vienen con sus familias. Este país tiene recursos

económicos limitados y una población estimada en el año 2.000 de 1.200

millones de personas y 23 millones de nacimientos al año. Por ello, hay patologías

muy habituales que afectan de forma cotidiana a los menores, tanto dentro

como fuera de un centro de acogida. Entre las enfermedades más prevalentes

destacan la malnutrición, raquitismo, anemia, intoxicación por plomo, asma,

tuberculosis, hepatitis B e infecciones intestinales de origen bacteriano o parasitario.

En las familias asiáticas inmigrantes, la educación sanitaria suele ser adecuada,

aunque tienen hábitos alimentarios particulares. Los niños suelen permanecer en la familia hasta los 8 años, edad a la que vuelven a su país para mantener

su cultura, y en ocasiones regresan al país de acogida hacia los 16 años. Por

tanto, durante la primera infancia el pediatra debe incluir unos hábitos saludables manteniendo sus costumbres cuando sean adecuadas. La lactancia materna suele

mantenerse más de un año y a demanda. Desde los dos meses introducen biberones

o papillas de arroz con leche, frecuentemente con la introducción precoz

de leche de vaca en vez de recurrir a fórmulas adaptadas. También a partir de esta

edad es frecuente el consumo de zumos de frutas y huevo. Desde los cuatro meses

consumen pescado. El último en introducir suele ser la carne, estando todos los

alimentos introducidos a partir del año. Debido a la frecuencia de intolerancia a

la lactosa suelen evitar los lácteos, sustituyéndolos por soja o tofu. Según la cultura

china hay alimentos con energía positiva o negativa, por lo que en determinadas

condiciones evitarán o comerán más alimentos de un tipo u otro para

mantener su equilibrio, con lo que al llegar a nuestro medio estas elecciones podrían

provocar determinadas carencias nutricionales.

En el caso de las adopciones de niños chinos los problemas médicos se agravan.

Los cuidados prenatales pueden ser mínimos y la alimentación en las instituciones

que los acogen suele ser insuficiente y de baja calidad nutritiva. Generalmente,

estos niños son abandonados tras su nacimiento y los centros de acogida

no tienen recursos económicos para acceder a los centros de salud, por lo que únicamente

son atendidos por cuidadores de los Institutos de Bienestar Social y no por

médicos. Los niños que viven en orfanatos en China suelen estar desnutridos. La

mayoría de los menores son alimentados con fórmulas lácteas muy diluidas o espe-sadas con arroz durante la primera infancia, prolongando el uso del biberón. La

introducción de nuevos alimentos es muy variable y precoz, lo que aumenta las intolerancias

y alergias alimentarias. La ingesta es poco variada; en ocasiones se les da

un huevo hervido o arroz, y excepcionalmente comen plátanos y naranjas como única fuente de fruta. La ingesta se hace de una forma rápida y violenta para facilitar

la alimentación de varios niños a la vez, acostumbrándose a tomar fundamentalmente

biberones de líquido con poco valor nutritivo. Esto ocasiona posteriormente

dificultades en la coordinación de la deglución y en la aceptación de texturas

diferentes y alimentos sólidos en el periodo de adaptación después de la adopción.

Con frecuencia, la desnutrición es la primera causa de dificultades de desarrollo

en los niños adoptados en el extranjero. Los niños chinos adoptados pueden

presentar un retraso no sólo ponderal, sino también en el crecimiento, debido

a la pobre alimentación recibida, unas condiciones de vida inapropiadas y una

deprivación psicoafectiva. Parece que el tiempo de estancia en un internado es

inversamente proporcional al crecimiento lineal del niño, estimándose que por

cada tres meses en el orfanato se produce un retraso de un mes en su edad y talla.

Sin embargo, hay que tener en cuenta las características genéticas de una cultura

determinada cuando se valora el retraso de crecimiento o de desarrollo de un

niño. Por ejemplo, los niños chinos suelen tener una talla menor que la población

española de referencia, pero aun así se debe valorar si existe una situación patológica.

Para ello es conveniente que el pediatra siga al niño estrechamente, utilizando

preferentemente tablas de crecimiento chinas como patrones de referencia.

Si en los siguientes meses, y tras una nutrición adecuada, no mejora el crecimiento,

hay que volver a estudiar al paciente para descartar causas de retraso

ponderoestatural, sobre todo en los menores de un año e incluso consultar con

especialistas. No obstante, si las medidas antropométricas son normales respecto

a tablas españolas, lo más probable es que no exista ningún problema somatométrico.

Además, hay que tener en cuenta que la baja calidad de la alimentación

y la escasa exposición al sol pueden conducir a un déficit de vitamina D3 y

calcio que desencadene raquitismo. Esta enfermedad debe ser la primera causa

de sospecha ante un retraso motor o falta de tono muscular. Afortunadamente,

esta situación suele resolverse con rapidez tras unos meses de estancia con su nueva

familia, que les aporta un estado afectivo y una alimentación adecuados.

De forma particular, y también en relación a la alimentación y el ambiente,

hay que referir la intoxicación por plomo en los niños adoptados de este país.

Según un estudio de Aronson y cols. (1999), un 13% de los niños adoptados presentan

niveles altos de este metal pesado en sangre. La intoxicación por plomo

es una enfermedad de origen ambiental derivada de la rápida industrialización

no controlada de China. Presenta escasas manifestaciones clínicas, aunque si laexposición es mantenida puede causar daños al sistema nervioso central. Se considera

que el plomo está elevado si los niveles en sangre venosa están por encima

de 10 μg/dL. En los orfanatos chinos los niños pueden estar más protegidos

de la contaminación ambiental, pero no están exentos de exponerse a cantidades

de plomo que ingieren a través de la pica (rascado de objetos, barrotes de las

cunas y paredes con pinturas que llevan plomo), juguetes tóxicos, alimentos o

agua contaminada.

Por otra parte, dentro de la alimentación de los niños que llegan al país receptor,

hay que valorar la ingesta de sal yodada. En primer lugar, hay que saber

que los niños procedentes de orfanatos no se someten al cribado neonatal de

hipotiroidismo congénito. La mayoría de los niños proceden de orfanatos de áreas

donde el consumo de sal yodada es habitual, y las fórmulas adaptadas para

lactancia contienen niveles apropiados de yodo. Sin embargo, hay áreas rurales

endémicas de bocio e hipotiroidismo secundarios a déficit de yodo y que podrían

ser causa de déficit mental y retraso de talla.

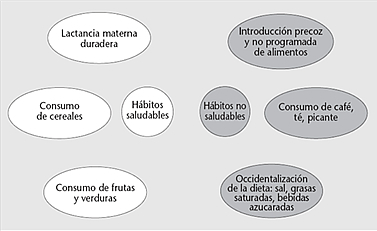

4.2. Latinoamérica.

La población de Latinoamérica es la más cercana a España, no sólo por la similitud

del idioma, sino porque en las comidas se utilizan ingredientes muy parecidos.

Dentro de la población pediátrica, se ha de diferenciar al niño que viene

con su familia, normalmente en condiciones saludables, del niño adoptado que

sufre de forma más llamativa la pobreza de su país de origen (Tabla II). Las familias,

en general, acuden a las consultas programadas y siguen los consejos del

pediatra. Suelen seguir una dieta variada aunque muy rica en cereales, y tienden

a introducir alimentos nuevos a edades muy tempranas, por lo que habrá

que reforzar la educación dietética, incluso con recomendaciones por escrito para

facilitar su cumplimiento. Las madres conocen la onza como medida de volumen,

de forma que al explicar las proporciones de agua y polvo de la leche para preparar

un biberón, se debe saber que una onza equivale aproximadamente a 30

cc. De forma particular, se puede aconsejar el consumo de la “quinoa”, para preparar

papillas, ya que es un alimento básico en estas poblaciones con una composición

saludable (proteína de buena calidad y excelente contenido en ácidos

grasos esenciales, con hidratos de carbono de bajo índice glicémico y concentración

elevada de agentes antioxidantes), aunque debemos retrasar su incorporación

hasta los 8 meses. En los lactantes, al igual que en otras edades, también

se consumen cereales o frutas con leche, generalmente avena, harina de plátano

o frutas frescas. En niños mayores es frecuente el consumo de margarinas,

azúcar, sal y bebidas azucaradas, por lo que también en esta población inmigrante

está apareciendo la obesidad en edades tempranas, con frecuentes problemas

carenciales por no diversificar la dieta. Se debe aconsejar el uso de aceite de oliva virgen extra con moderación, habituándose a cocinar con él, y explicar los riesgos

de usar aceites de palma y coco, que son utilizados sin conocimiento de su

riesgo aterogénico. También se debe restringir el consumo de sal, que debe ser

yodada, el café y el té, de introducción muy precoz en algunos países, y los azúcares

simples (Fig. 1).

4.3. África.

En general, la población africana, incluyendo los magrebíes y marroquíes, no

suele acudir a controles médicos por la situación irregular en la que muchos se

encuentran, además de prejuicios y normas religiosas, por lo que la educación en

salud es muy pobre. En la visita médica en este grupo de inmigrantes hay que

dedicar mayor tiempo por las dificultades en el lenguaje, aportándoles información muy básica sobre hábitos alimentarios, preparación de leche de fórmula,

medicaciones, etc. La mujer islámica suele mantener la lactancia materna hasta

los 24 meses o incluso alargarla más por motivos económicos. En el Islam se aconseja

la lactancia materna, por lo que en caso de aconsejar el destete por razones

médicas habría que tratarlo con especial atención para impedir el rechazo. Si la madre no puede dar de mamar, generalmente se da leche maternizada, pero

en algunas zonas geográficas se da leche de vaca, búfala o cabra; se hierve previamente

para retirar la nata y según los casos se diluye con agua. Posteriormente,

pasan de las tomas de leche a la alternancia de los mismos alimentos que

toman los adultos. Igual que con respecto a personas procedentes de otros países,

no hay recomendaciones en la introducción de los alimentos, por lo que se

ofrecen de forma precoz, comiendo del plato familiar. En las zonas urbanas yase consumen papillas preparadas. Los productos picantes, de consumo muy habitual

en estos países, también los toman los niños. El pescado es un producto consumido

en menor cantidad, según las zonas. La carne suele proceder de los ganados de las propias familias y los animales son sacrificados en las casas. Las legumbres

y los frutos secos forman también parte importante de la dieta. Los productos

lácteos más comunes son la leche y el yogur casero, la nata de la leche y

la mantequilla. No se suele consumir queso. Además del agua, frecuentemente

beben té con leche, zumos naturales de frutas, leche con yogur y en ocasiones

algún refresco. En muchas poblaciones la base de la alimentación es una torta fina

elaborada con harina y agua, complemento de todas las comidas realizadas en el

día.

En los niños de esta cultura y religión se aconseja realizar quimioprofilaxis con

vitamina D3 desde el nacimiento hasta los dos años para la prevención del raquitismo

carencial debido a una escasa o nula exposición solar. Además, los niños

procedentes de algunas zonas tienen una ingesta de calcio escasa, debido a

que no consumen leche de vaca, y toman pan rico en fitatos, que dificultan la

absorción de calcio. Entre los problemas médicos más prevalentes en estos niños

destacan las caries.

En esta población con religión islámica también hay que conocer determinadas

costumbres con gran influencia en la alimentación, como el Ramadán.

Durante esta época, están exentos de ayuno los niños prepuberales, mujeres embarazadas

en riesgo o en lactancia, mujeres con menstruación o personas enfermas

o que tengan dispensado su cumplimiento por prescripción médica. No obstante,

muchos niños participan con el mismo horario de ayuno que el resto de la

familia. Durante las noches se comparten diferentes tipos de comidas muy calóricas,

para poder llevar una actividad diaria normal. En los niños enfermos hay

que tratar de ajustar el tratamiento médico a una pauta de dos veces al día para

que se administre antes del alba y después de la puesta de sol y se asegure el cumplimiento.

En concreto, en nuestro país el pediatra debe conocer la situación de los niños

saharauis, ya que existen programas de acogida durante las vacaciones, y estos

niños vienen a España durante unos tres meses. La mejora en la alimentación es

fundamental para recuperar la salud en el tiempo de estancia que suelen pasar

en España. La edad de estos niños es de 6 a 14 años, por lo que tienen grandes necesidades nutritivas. Sin embargo, la dieta en los campamentos saharauis se

limita a alimentos que reciben de la ayuda internacional que suele ser insuficiente

y a menudo inadecuada. Se ha podido constatar directamente el grave

deterioro físico, inmunológico y sobre el crecimiento que la malnutrición provoca

en ellos. Las familias de acogida deben recibir una información médica adecuada

para asegurar la ingesta diaria de carne y pescado, leche o derivados lácteos, verduras y frutas y 2-3 veces a la semana, huevos, legumbres y pastas, evitando

los alimentos de escaso valor nutritivo. Se deben ir aumentando paulatinamente

las cantidades de comida sin insistir ni forzarlos a comer para que se

vayan acostumbrando a nuestras comidas y nuestras cantidades. Si no se cumplen

estas normas suelen aparecer síntomas digestivos (vómitos y/o diarrea) (Tabla

II). Por motivos religiosos no comen cerdo, ni sus derivados; por consiguiente, se

han de respetar sus creencias y no insistir en su ingesta. Aunque la mayoría de los

niños están sanos, cuando llegan a nuestro país se debe realizar al menos una visita

médica con las pruebas complementarias pertinentes. Las enfermedades más

frecuentes suelen ser parasitosis intestinales o dérmicas, alteraciones dentarias y

fluorosis, bocio por déficit de yodo, celiaquía y secuelas de déficit nutricional.

En zonas de África Subsahariana la capacidad económica va en relación a la

educación en la salud. Generalmente, suelen aceptar la revisión médica, y la

lactancia es variable, siendo más frecuente la artificial en familias con mayor nivel

económico. La incorporación de alimentos en el lactante es progresiva, aunque

menos rígida que en España. En edades posteriores la dieta es variada, salvo el

bajo consumo de leche. Es importante conocer que con mucha frecuencia emplean

remedios caseros mediante infusiones de hierbas aromáticas para curar algunos

síntomas de enfermedad como la fiebre.

5. CONSEJOS NUTRICIONALES Y DE PREVENCIÓN DE LA SALUD AL VIAJAR AL

PAÍS DE ORIGEN.

En determinados casos, como los niños inmigrantes que vienen con sus familias,

es muy común que en algún momento vuelvan de nuevo a su país de visita.

Una vez habituados a vivir en el país receptor, antes de viajar suelen consultar al

pediatra sobre los cuidados que deben tener mientras están allí. Para mantener un

estado saludable en relación a la alimentación se debe de insistir en lavar y pelar

frutas y verduras, usar agua embotellada, potabilizada o hervida, y tener cuidado

con los refrescos con hielo de agua no controlada. Además, hay que evitar comer

alimentos crudos o curados sin hervir y tratar de cocinar y no comer en la calle,

salvo en restaurantes conocidos. Es importante la formación de esta población

en nutrición, ya que pueden ser una fuente de educación entre sus familiares y

amigos fomentando nuevos hábitos más saludables sin perder sus costumbres.

6. BIBLIOGRAFÍA.

1. Albers LH, Johnson DE, Hostetter MK, et al. Health of children adopted from the former

Soviet Union and Eastern Europe. Comparison with preadoptive medical records. JAMA

1997; 278: 922-4.

Es un artículo de la situación de los niños inmigrantes del Este de Europa que constituyen una

gran parte de la población infantil adoptada en España.

2. Aranzábal Agudo M. Inmigración: indicadores de nutrición y crecimiento. An Pediatr

2003; 58: 236-40.

En este trabajo se analizan los parámetros para evaluar el estado nutricional de los niños

inmigrantes.

3. Hostetter M, Iverson S, Thomas W, et al. Medical evaluation of internationally adopted

children. N Eng J Med 1991; 325: 479-85.

Es un artículo básico en la atención médica de niños adoptados.

4. Miller L. Caring for internationally adopted children. N Engl J Med 1999; 341: 1539-

40. Se describen las características de los niños institucionalizados, fundamentalmente chinos

adoptados, y se evalúa la atención médica, priorizando algunos aspectos.

5. Miller LC, Kiernan MT, Mathers MI, et al. Development and nutritional status of internationally

adopted children. Arch Pediatr Adolesc Med 1995; 149: 40-4.

Se valora el estado nutricional de los niños adoptados de distintas procedencias.

6. Oliván Gonzalvo G. Adopción internacional: guía de informaciones y evaluaciones médicas.

An Esp Pediatr 2001; 55: 135-40.

Es una guía pediátrica para el médico de atención primaria.

7. Orejón de Luna G, Fernández Rodríguez M, et al. Atención al niño de origen extranjero.

Rev Pediatr Aten Primaria 2003; 5: 115-42.

Es una revisión muy práctica para la atención primaria de la infancia, especificando las características

propias de cada lugar.

8. Pediatría, Inmigración y Cooperación internacional. Asociación Española de Pediatría y

Atención Primaria. http://www.aepap.org/inmigrante/.

Es un trabajo de revisión de la inmigración en general y la valoración de los aspectos pediátricos

de su atención médica.

9. Santana Guerra R. Carencias nutricionales del niño inmigrante. An Esp Pediatr 2001; 54

(Supl 4): 351-3.

Es un artículo específico sobre los problemas nutricionales de los niños que inmigran a países

desarrollados.

Autor/es

Mercedes Gil-Campos

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

| Envía un nuevo comentario

Normas de uso: No está permitido enviar comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes. Reservado el derecho a eliminar las opiniones que no sean acordes al tema. |

Novedades y ofertas

Suscríbase gratuitamente

| Colaboraciones |

| Canales |

| Agricultura |

| Ganadería |

| Alimentación |